Crítica: «Men» Infierno en el jardín del Edén

La alegre y colorida campiña Inglesa puede ser un lugar paradisíaco: naturaleza, desconexión y calma. Sin embargo, el director Alex Garland amparado por la productora A24, que últimamente nos está dando las películas de terror más interesantes del panorama, nos trae una pesadilla con vetustos paisajes de fondo donde el mal habita en cada rincón.

Así como en anteriores trabajos como Ex Machina (2015) o Annihilation (2018) se mostraba más encorsetado dentro del género y atreviéndose a innovar un poco más en la serie DEVS (2020), aquí Garland está desatado, haciendo gala de total libertad autoral, ha logrado crear una película de terror psicológico con toques de folk horror y body horror, en un marco de British Gothic que recuerda por momentos al cine de Darren Aronofsky (Mother! 2017) y que resulta la mar de interesante y atractivo.

Protagonizado (casi) íntegramente por el dúo conformado por Jessie Buckley (Chernobyl, 2019) y Rory Kinnear (No time to die, 2021; The imitation game, 2014) nos lleva directamente al corazón de Londres, donde Harper (Jessie Buckley) es testigo del suicidio de su marido. Decidida a pasar página y salir de su zona de confort, decide alquilar una mansión victoriana en la campiña, donde Geoffrey (Rory Kinnear) la recibirá con los brazos abiertos.

Aquí es donde comienza su pesadilla, un aterrador y asfixiante viaje lisérgico que se cocina a fuego lento pero se vuelve más enfermizo con cada minuto que pasa.

Lo que inicialmente se mostraba como un lugar perfecto donde poder superar el duelo y exorcizar su mente de los fantasmas del pasado, se torna rápidamente un lugar hostil y opresivo, algo que Alex Garland sabe hacer a la perfección con su fascinante uso de la cámara, alterando primerísimos planos con angulaciones perturbadoras. Todo ello sumado a la estética de su imagen saturada, provocando que los días sean bucólicamente irreales y serenos, y las noches profundamente angostas y asfixiantes.

La elección musical por parte de Geoff Barrow y Ben Salisbury, con los que Garland ha repetido en todas sus películas, es simple pero efectiva. Un leitmotiv sutil, suave y perturbador que toca fibras que van muy dentro y provocan que algo de ti se rompa.

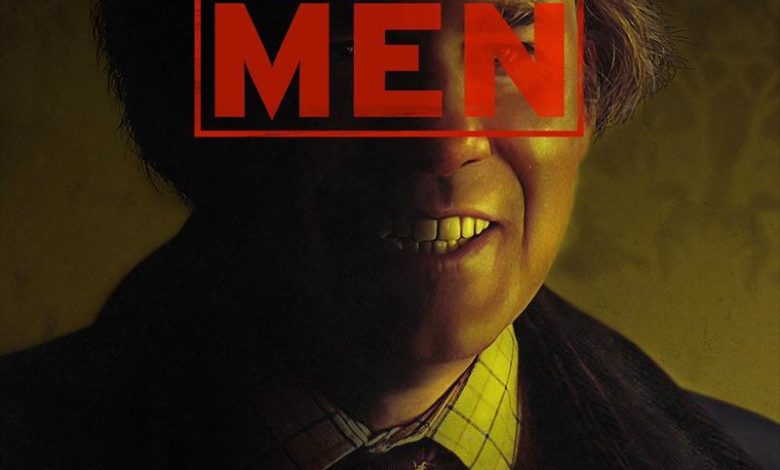

Durante las interacciones que Harper tiene con los diferentes lugareños pronto descubrimos algo realmente insólito y perturbador: todos los hombres poseen el mismo rostro. La sorprendente versatilidad de Rory Kinnear para mimetizarse y crear personajes nuevos y, en esencia, el mismo hombre perturbador de mirada incómoda, es el núcleo duro de la película. El niño malcriado, el entrometido, el aliado o la bestia son arquetipos de masculinidad tóxica que están claramente representados en esta pesadilla oculta entre los bosques, creando un vínculo inmediato con el espectador por su, por desgracia, paralelismo del mundo en el que vivimos. El maltrato psicológico y físico que sufre Harper a lo largo de los 100 minutos de película es crudo y contundente, una mirada en un espejo no especialmente deforme que refleja la realidad de la sociedad actual.

Las metáforas explícitas sobre la masculina tóxica, el patetismo propio de unos derechos heredados y la opresión cínica hacia la mujer se pasean a sus anchas durante toda la película, permeando no sólo en lo evidente, sino también en gestos sutiles y miradas furtivas no sólo hacia el personaje de Jessie Buckley, sino hacia los mismos espectadores. Sin embargo, más allá de lo evidente, Garland deja un espacio a la reflexión y a la imaginación del espectador para que termine de moldear la película, generando un interesante debate.